外来データ作成機能に関するよくあるお問い合わせ

Q&A(よくあるご質問)

本ページでは外来データ作成機能に関してよくお問い合わせ頂く内容を中心にご紹介しております

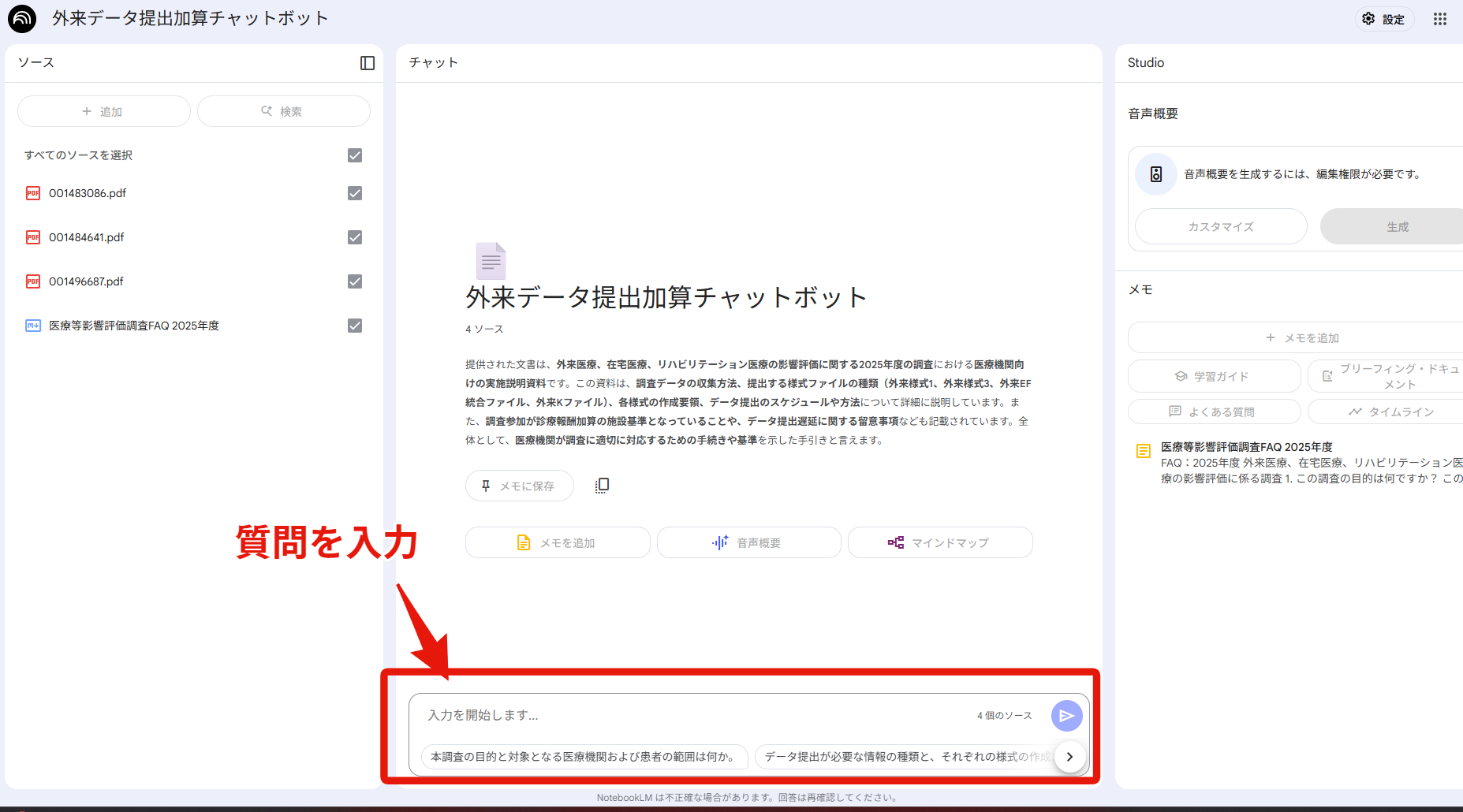

便利なAIチャットボットをご活用ください

外来データ提出加算に関して、AIによる自動回答を行うチャットボットをご用意しました。

画面下部に表示される入力欄に、質問内容を入力頂くと回答が表示されます。

gmailアドレスをお持ちの方ならどなたでもご利用いただけます。外来データ提出加算に関して、調査の流れ、各様式ファイルの構成、入力要領等、ご不明点を調べる際にご活用ください。

なお、本チャットボットは外来調査事務局のHPに公開されているデータおよび、弊社システムのマニュアルに基づいて回答を自動生成しておりますが、回答内容の正確性や最新性を必ずしも保証するものではございません。そのため、ご案内する情報はあくまで参考情報としてご利用いただき、最終的なご判断にあたっては、公式な情報源でのご確認をお願いいたします。

特に算定ルール等に関して正確な情報が必要な場合やご不明点が残る場合には、恐れ入りますが外来医療等調査事務局(support@gairai.jp)へ直接メールでお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

外来データ作成機能の操作方法や不具合等に関するご相談は、カカリテサポートチーム(kakarite-support@layered.inc)までご連絡ください。

外来データ提出加算全般

Kakarite外来データ作成機能による「FF1作成」以外のお問い合わせは、「外来医療等調査事務局」までお問い合わせください。また入力内容の可否については弊社は回答できる立場にございませんのでご了承ください。各項目の入力内容については、外来医療等の調査ホームページから「調査実施説明資料」をご参照ください。

お問い合わせ先:

「外来医療等の影響評価に係る調査」外来医療等調査事務局

ホームページ(2025年度調査):https://www.gairai.jp/2025/top.html

また、弊社で概要をまとめた解説記事もございますので、以下ご活用ください。

外来データ提出加算を開始するための届け出について

外来データ提出加算を算定するためには、外来データ提出開始届出(様式7の10)を地方厚生局に届け出たうえで、試行データを作成・提出し、厚生労働省保険局医療課から合格通知を受け取る(データ提出事務連絡を受ける)必要があります。データ提出事務連絡を受けた保険医療機関は、施設基準通知に定める様式7の 11を用いて地方厚生(支)局に届出を行うことで、外来データ提出加算等を算定することができるようになります。

詳細は令和7年度における外来データ提出加算等の取扱いについてをご参照ください。

試行データの提出期限について

様式7の10の届け出タイミングによって、試行データの提出期限は異なります。令和7年度の試行データ提出スケジュールは以下の通りです。(出典:https://www.gairai.jp/2025/top.html)

様式7の11の提出後の本データの初回提出期限について

試行データの提出・様式7の11の提出が完了したら本データの初回提出を行います。初回提出の期限は年4回、7月・10月・1月・4月の15日以降に設定されています。詳細は「調査実施説明資料」のP12をご参照ください。

外来データ提出加算の算定開始後のデータ提出スケジュールについて

外来データ提出加算の算定開始後は、継続的に「本データ初回提出」と「疑義確認による再提出」の対応が必要となります。本データの初回提出では「算定が開始される月の属する四半期分のデータ」の作成を行うこととなっています。具体的なデータ提出スケジュールについては、以下資料のP15-19をご参照ください。

お問い合わせ先:

「外来医療等の影響評価に係る調査」外来医療等調査事務局

ホームページ(2025年度調査):https://www.gairai.jp/2025/top.html

対象患者について

本機能では、登録したレセプトの内容に基づき、以下の区分で対象患者を抽出しております。

外来データ:FF1の作成対象者は生活習慣病(糖尿病、高血圧症、脂質異常症)を主病と医師が判断した患者 となっています。よって、カカリテでは「(外来)FF1作成対象者」の患者グループで主病が生活習慣病*(糖尿病、高血圧症、脂質異常症)の患者を抽出し、その患者グループがFF1作成画面にリストアップされる仕組みになっています。

*カカリテがFF1の作成対象としている疾患名

インスリン抵抗性糖尿病/2型糖尿病/安定型糖尿病/若年2型糖尿病/2型糖尿病性高コレステロール血症/2型糖尿病・糖尿病性合併症なし/糖尿病/糖尿病性高コレステロール血症/糖尿病・糖尿病性合併症なし/2型糖尿病・腎合併症あり/2型糖尿病・末梢循環合併症あり/2型糖尿病・糖尿病性合併症あり/ 2型糖尿病・多発糖尿病性合併症あり/高コレステロール血症/高LDL血症/高コレステロール血症性黄色腫/高LDLコレステロール血症/高トリグリセライド血症/高カイロミクロン血症/食事性高脂血症/高脂血症/本態性高脂血症/高リポ蛋白血症/脂質異常症/若年高血圧症/高血圧症/本態性高血圧症/高レニン性高血圧症/低レニン性高血圧症/高血圧性緊急症/高血圧切迫症/収縮期高血圧症/高血糖症/高LDH血症/高血糖性糖尿

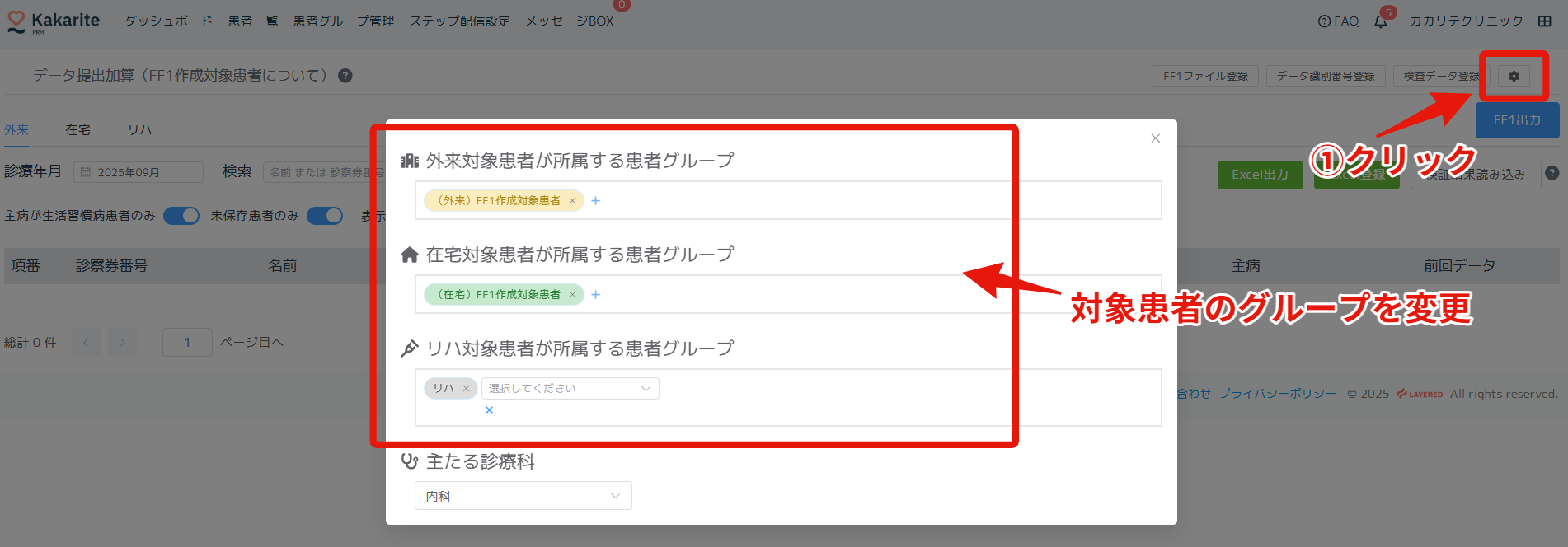

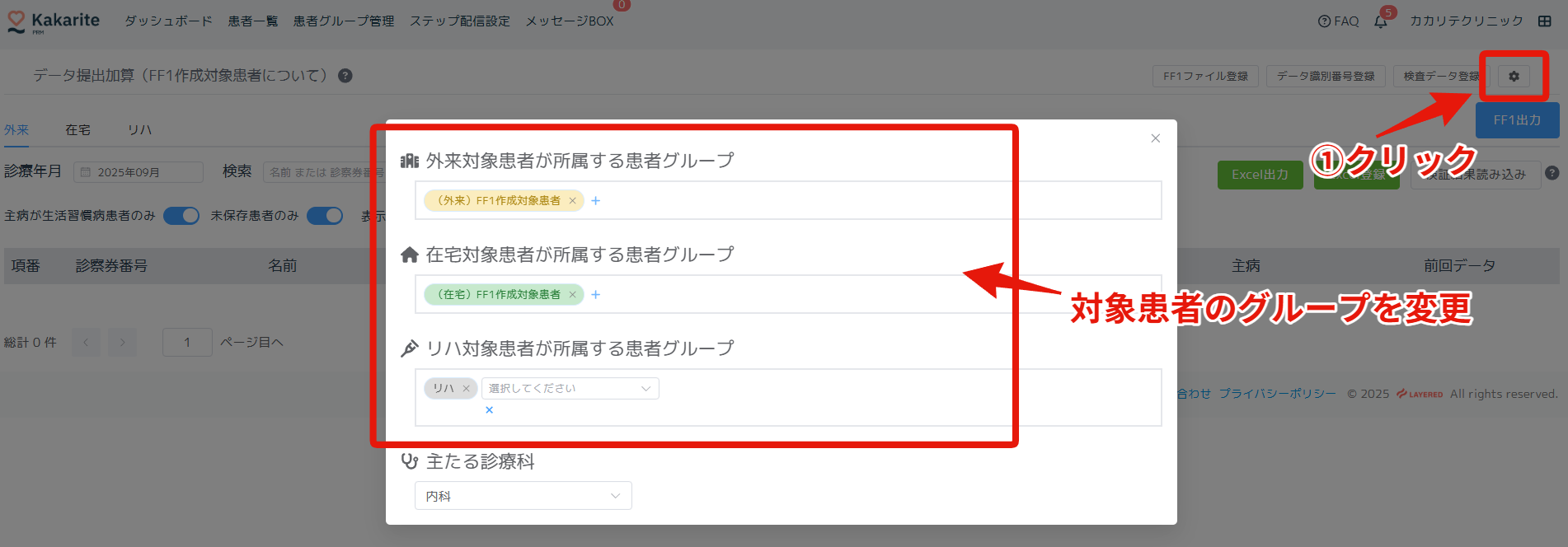

※対象患者グループはカスタマイズ可能です。上記以外の条件で患者を抽出したい場合は、画面右上の歯車マークから、患者グループの変更を行ってください。

(注意)設定変更例として、「生活習慣病管理料を算定している患者」のみが抽出されるようにしたい」とのご要望を頂く機会がございます。上記の方法で設定変更可能ですが、本来の作成対象である「生活習慣病(糖尿病、高血圧症、脂質異常症)を主病と医師が判断した患者」という条件より対象範囲が狭くなりますので、その点ご理解の上設定変更ください。

在宅データ:訪問診療を行っている患者が対象となります。よって、カカリテでは「(在宅)FF1作成対象者」の患者グループで在医総管、施医総管、在がん医総のいずれかを算定したことがある患者を対象患者として抽出し、その患者グループがFF1作成画面にリストアップされる仕組みになっています。※患者グループはカスタマイズ可能です。上記以外の条件で患者を抽出したい場合はサポートチームまでご相談ください。

リハデータ:以下のリハビリテーション料に係る行為を外来診療で1単位(20 分)以上実施した患者が対象となっています。よって、カカリテでは下記の診療報酬を算定したことがある患者を抽出し、その患者グループがFF1作成画面にリストアップされる仕組みになっています。

区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料

区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料

区分番号「H001―2」廃用症候群リハビリテーション料

区分番号「H002」運動器リハビリテーション料

区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料

※患者グループはカスタマイズ可能です。上記以外の条件で患者を抽出したい場合はサポートチームまでご相談ください。

生活習慣病管理料を算定している患者がFF1作成対象者として表示されない

前提として、外来データ提出加算の算定対象とデータ作成対象は、以下の通り異なります。

・外来データ提出加算を算定できるのは「生活習慣病管理料を算定している患者」

・様式1(FF1)作成対象者は「主病が生活習慣病の患者(生活習慣病管理料の算定有無は不問)」

「対象患者について」に記載の通り、カカリテでは主病が生活習慣病(糖尿病、高血圧症、脂質異常症)の患者を抽出し様式1(FF1)作成対象としてリストアップしているため、「生活習慣病管理料を算定しているが、レセプト上の主病が生活習慣病ではない患者」はリストアップされません。

レセプトをアップロードしたが、FF1作成対象者が表示されない

これはレセプトに「主病名」をつけられていないことが原因である可能性が高いです。

FF1の作成対象者は、は生活習慣病(糖尿病、高血圧症、脂質異常症)を主病と医師が判断した患者 (生活習慣病管理料の算定有無は不問)となっております。

よって、カカリテでは「(外来)FF1作成対象者」の患者グループで主病が生活習慣病(糖尿病、高血圧症、脂質異常症)の患者を抽出し、その患者グループがFF1作成画面にリストアップされる仕組みになっています。レセプトの主病名をもとにリストアップしておりますので、レセプトに主病名が記載されていないと正しくリストアップされない形となります。

対処方法を二つご提案いたします▼

①主病をレセプトに明記したうえで、再度カカリテにレセプトをアップロードする(推奨)

こちらの方法ですと、FF1作成対象者が漏れなくリストアップできるようになります。

②FF1作成対象としてリストアップする対象患者の条件を「生活習慣病管理料の算定したことがある患者」等にカスタマイズする

こちらの方法ですと、「生活習慣病(糖尿病、高血圧症、脂質異常症)を主病と医師が判断した患者」という本来の作成対象者の条件と、完全には合致しない(本来の作成対象者より、少なくリストアップされる可能性がある)ため、「生活習慣病が主病だが、生活習慣病管理料は算定していない」というような患者を、手動でFF1作成対象者に追加頂く必要がございます。

②をご希望の場合は、画面右上の歯車マークから、患者グループの変更を行ってください。

データ識別番号とは?データ識別番号の取り込みは必要ですか?

提出する各ファイル(FF1ファイル・EF 統合ファイル等)には、診療録等の検索が可能なデータ識別番号( 10 桁の値)を付与する必要があります。また、1患者=1データ識別番号(患者ごとに固有の番号)であることとなっています。

カカリテではFF1のデータ識別番号を診察券番号の接頭を0で埋めた10桁を採番する仕組みになっています。電子カルテ・レセコン等から出力する、EFファイル等に付与されている番号が、カカリテと同様に「診察券番号の接頭を0で埋めた10桁」であれば問題ないのですが、ご利用の電子カルテ・レセコンによっては上記と異なる規則で採番される場合があります(これでは一人の患者に対し、カカリテで採番された番号と、電カル等で採番された番号、二つの識別番号が存在することとなってしまいます)。「1患者=1データ識別番号」にする必要があるので、電子カル・レセコン側(EFファイル等)とカカリテ側(FF1ファイル)でデータ識別番号が異なる場合は、カカリテに電カル・レセコン側のデータ識別番号を取り込むことで、EFファイルに付与されるデータ識別番号をFF1ファイルに反映します。

カカリテにデータ識別番号の取り込みが必要かどうかは、電カル・レセコン側の仕様によりますので、以下の内容を電カル・レセコンベンダーにご確認ください。

【確認内容】外来データ提出のためにE・Fファイル等を出力したい。E・Fファイル等に付与されるデータ識別番号はどのような規則で採番されるか(「診察券番号の接頭を0で埋めた10桁」か、それ以外か)?

レセプトから連携される項目はどれですか

項目マッピング表のM列に○がついている項目が対象です。

WEB問診シムビューから連携される項目はどれですか

項目マッピング表のN列に○がついている項目が対象です。

前回の入力値を引き継げる(前回Doが可能)項目はどれですか

項目マッピング表のQ列に○がついている項目が対象です。

前回Doが効く項目については、過去1年のデータの中から最新の記録を取得して表示します。

検査結果CSVの読み込みが可能な項目はどれですか

項目マッピング表のP列に○がついている項目が対象です。

初期値や不明値があらかじめ表示される項目はどれですか

項目マッピング表の備考欄に「初期値:●●」と記載がある項目が対象です。

月の途中でレセプトをアップロードしてFF1の作成を進めても良いですか

可能ですが非推奨です。一か月分のレセをまとめてアップロード・FF1作成する運用を推奨しています。月の途中でレセをアップロードしてFF1入力して保存し、その後月末等に再度レセをアップした場合、既にFF1保存済の患者についてはレセデータが追加されてもFF1には反映されません。

尚、月の途中でレセアップしてFF1入力・保存し、その後レセ締めした後で再度レセをアップした場合の挙動は以下の通りです。

・入力していたFF1について、保存済のデータは消えない

・後でレセアップした際に追加となった患者はFF1未保存で作成対象に追加される

・FF1保存済の患者についてはレセデータが追加されてもFF1には反映されない

→例えば「今月1回目は高血圧だけだったが、二回目は糖尿病の病名もついた(追加になった)」等という場合に、FF1上では糖尿病の病名および糖尿病患者において記入しなくてはいけない項目が未入力の状態になってしまいます。つまり、提出すべきデータがそろってない状態になります。ですので、当月中に複数回受診されていて情報更新がある場合は手作業でFF1の内容を更新頂く必要がございます。

追加入力が必要な箇所は手動で入力・更新する必要があり、かえって煩雑になったり、入力漏れが発生する可能性もあるため、月の途中で作業を開始することはお勧めしておらず、レセ締め後にアップして作成する運用をお勧めしています。

傷病名について

本機能ではレセプト上の傷病名・傷病名コードが、「傷病情報」に自動入力されます。

傷病名マスタによる標準病名・傷病名コードを取り扱うため、未コード化傷病名いわゆるワープロ病名(傷病名コード:0000999)は本機能では取り扱いません(傷病名情報から除外されます)。また傷病名マスタを参照するため、マスタから抹消された廃止病名も取り扱いません。標準病名・傷病名コードを用いてレセプトを訂正後、修正されたレセプトを本機能に取り込み直してください。

傷病名の並び順はどんな規則になっていますか

糖尿病、高血圧症、脂質異常症の生活習慣病を優先し、疑い病名は優先しません。 診療日は新しい順で、それ以外の項目についてはランダムで並んでいます。

傷病名が10件以上ある場合、11件目以降は自動削除されますか

10件以上の傷病名はFF1作成画面から手動で削除頂く形となっています。手動削除しなかった場合、11件目からはFF1ファイル出力時に自動で削除されます。

身長・体重や検査値を測定していない場合、値が不明な場合はどのように入力したら良いですか

身長000、体重000、糖尿病ではHbA1c 99.9%、脂質異常症ではLDLコレステロール999mg/dl,

高血圧症では血圧999mmHgなど不明値がデフォルトで入る仕様となっています。これらはエラー扱いにはなりません。値が不明の場合の入力要領について詳細は「調査実施説明資料」(P31,P38,P41,P46)を参照ください。

また、検査値(HbA1c,LDLコレステロール,血圧,尿酸値)は前回Doが効きません。※当該月に測定していない(値が不明)の場合は999や99.9で提出することとなっているため、前回Doの対象外としています。

脂質異常症のリスク分類は手動で入力する必要がありますか?LDLコレステロールの値を入力したら、自動判定されますか?

カカリテ内では自動判定できないため、基本的には手動で入力頂く必要がございます。

※外部サイトになりますが、動脈硬化性疾患発症予測ツール(動脈硬化学会提供)等のツールもございますので、判定の際にご活用ください。

なお、LDLコレステロールを測定していない(=999)の場合は脂質異常症のリスク分類「低リスク」を選択するよう定められてるので、この場合は自動で「低リスク」が表示されるようになってます。

※LDLコレステロールの初期値は999なので、下記の場合以外はLDLコレステロールの値は999が表示され、脂質異常症のリスク分類は必然的に「低リスク」が初期表示される状態となります。

- 検査結果CSVを取り込んでLDLを反映してる

- WEB問診シムビューでLDLコレステロールの値を入力してカカリテに連携させている

尚、手動で入力する際に前月分の入力値を参考にしたい場合は、目のマークをクリック頂すると前月の入力値が確認できます。

画面右側に表示される「要確認項目」とは何ですか?

初期値または不明値(000や999)があらかじめ入力されている項目のうち、定期的な見直しを推奨する項目を抽出表示しています。「初期値または不明値があらかじめ入力されている項目は、見落としやすく、情報更新が漏れないか心配。画面上で一目でわかるようにしてほしい。」とのご要望を多数の医療機関様より頂き、このような仕様としております。なお、「要確認項目」は更新の目安として表示しているものですので、実際に「無」でお間違いなければ、情報更新の必要はございません。なお、表示対象項目は以下の通りです。

- 共通

- 郵便番号

- 身長

- 体重

- 高齢者情報 ※「無」が初期値のため、「無」の場合は要確認項目に表示される形となっております。

- 要介護度

- 喫煙区分 | 本数

- 喫煙区分 | 年数

- 外来

- 糖尿病 | 血糖コントロール

- 高血圧症 | 収縮期血圧

- 高血圧症 | 拡張期血圧

- 脂質異常症 | LDLコレステロール

- 高尿酸血症 | 尿酸値

- 在宅

- 患者の状態

- バーセルインデックス

- 低栄養 | 経管・経静脈栄養の状況

- がん | ステージ分類

- がん | UICC 病期分類(版)

- リハ

- リハ | バーセルインデックス

- リハ | FIM

- リハ | 訓練内容

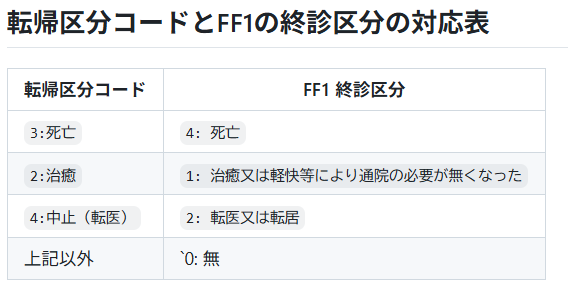

終診情報はどのようなルールで入力されていますか

レセプトの転記区分をもとにFF1の終診区分を自動で設定する仕様となっています。

レセプトの傷病(SY)には、以下の転帰区分コードがあります。

1: 治癒、死亡、中止以外

2: 治癒

3: 死亡

4: 中止(転医)

FF1 終診区分には以下のような項目があります。

1: 治癒又は軽快等により通院の必要が無くなった

2: 転医又は転居

3: 本人又は家族の意向により治療を中断

4: 死亡

5: その他

下記に該当する場合、自動でFF1に反映します。

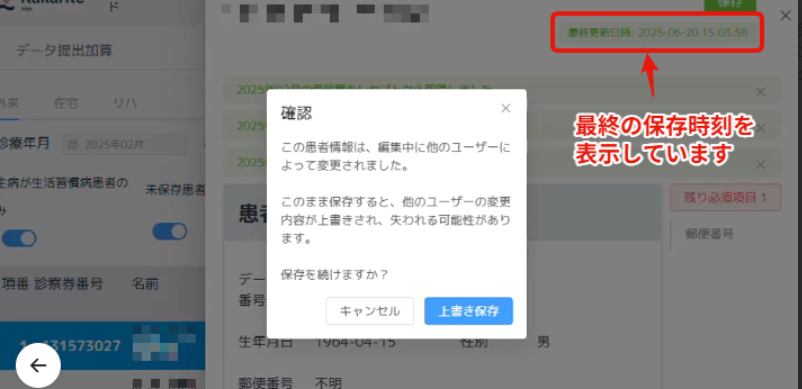

同一の患者のデータに同時に複数の操作者がアクセスしてFF1入力作業を行った場合にどうなりますか?

同一の患者のデータに同時に複数の操作者がアクセスしてFF入力作業を行った場合、以下のようなアラートが表示されます。

また、同時に編集していなかったとしても、AさんとBさんが同時に同じ患者のFF1入力画面を開いているタイミングがあった場合、例えばAさんが先に入力・保存をしてその患者の画面を閉じて、その後Bさんがこの患者の入力画面保存しようとすると、Bさんにはこのメッセージが表示されます。先にAさんがFF1入力・保存をしたことに気づかず、Bさんが別の値を入力し保存してしまうことを回避するための警告メッセージとなっております。FF1作成画面には最終更新日時も表示されますので、この警告メッセージが出た場合は、最終更新日時を確認の上、他の作業者と入力がバッティングしていないかご確認頂くことをお勧めいたします。

Symview問診の回答内容が様式1(FF1)に反映されません

様式1(FF1)に反映されるのは来院日が同月内となっている問診・所見の情報です。シムビューに記入すると、問診情報はすぐカカリテに送信され、カカリテのデータベース上に保持されます(カカリテの外来様式1作成画面上ではこの時点ではまだデータは見えません。)。カカリテにレセプトデータをアップロードしたタイミングで、カカリテがシムビュー問診・所見票の「来院日」を参照し、該当月のFF1に値を反映する仕組みです。

例えば、来院日が6月として回答された問診・所見票のデータは6月分のFF1に反映される、来院日が過去(4月や5月)や、未来(7月)の問診・所見票のデータは6月のFF1に反映されないようになっています。

「本日記入した問診の内容が様式1(FF1)に反映されない」とのお問い合わせを度々頂きますが、本日記入した問診の内容は、翌月にレセプトをアップロードした後に様式1(FF1)に反映されます。

尚、所見票はデフォルトでは記入日=来院日として記録されていますが、所見票の来院日を手動で変更することは可能です。該当患者の所見票を検索して開き、患者基礎情報から来院日を変更してください。※所見票を紐づける親問診の「来院日」と、後で追加記入した所見票の「来院日」は連動しません。所見票の「来院日」は記入日が記録されます(親問診の来院日の日付に関係なく)。

Symviewで同月に1回目は血圧のみ記入、2回目は血糖コントロールのみ記入した場合、連携されるのは血糖コントロールのみでしょうか?血圧も消えすに連携されますか?

どちらも連携されます。シムビューからカカリテへの連携仕様としては、シムビュー問診・所見票の「来院日」を参照して、その診療月のFF1に問診情報を反映し、なおかつ問診の各項目ごとに最新の回答データを連携するようになっています。

外来様式1作成が不要な患者を作成対象から除外したいです

今月FF1の作成が不要な患者をFF1作成対象から除外したい場合は、FF1の入力・保存をしなければFF1には出力されませんので、対象外の患者様については入力・保存せず放置頂けばOKです。データ入力・保存を行った(画面上でグレーになっている)患者様のみが、FF1出力されます。

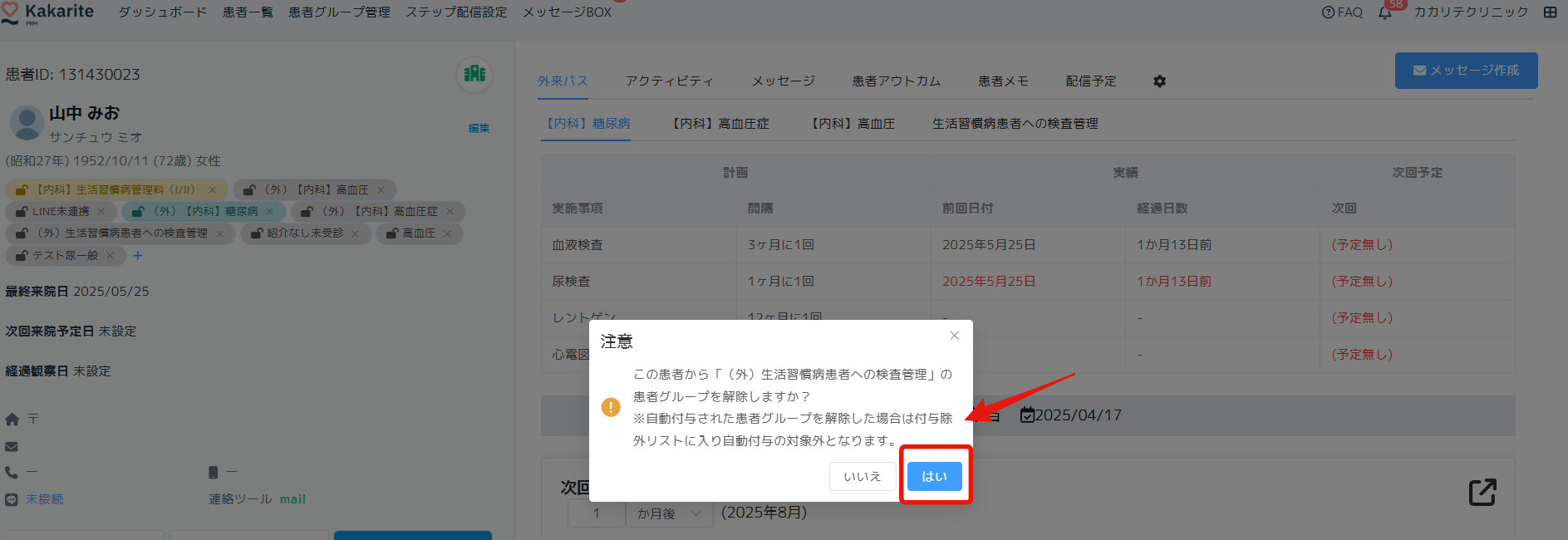

外来に来ていない患者(在宅の患者)を外来のFF1作成対象者から除外したい場合など、今後継続的にFF1の作成対象としてリストアップされないようにしたい場合は、以下の手順で、患者を外来様式1作成対象者のグループから削除することで除外可能です。ただし、FF1を一度保存した後で、以下の手順を実施した場合、保存済のFF1はレコードに残ってしまいます。FF1を削除してから以下の除外作業を行ってください。

①外来様式1作成画面で作成不要な患者をクリックし、患者基本情報の「編集」ボタンをクリック

②「患者詳細ページに移動」をクリック

③患者詳細ページの左上に、その患者が属する患者グループ名が表示されています。「(外来)FF1作成対象患者」のタグのバツ印をクリックし、削除します。

④注意が表示されるので「はい」をクリックして、削除完了。一度この操作を行うと、その患者は今後自動的にデータ作成対象としてリストアップされることは無くなります。

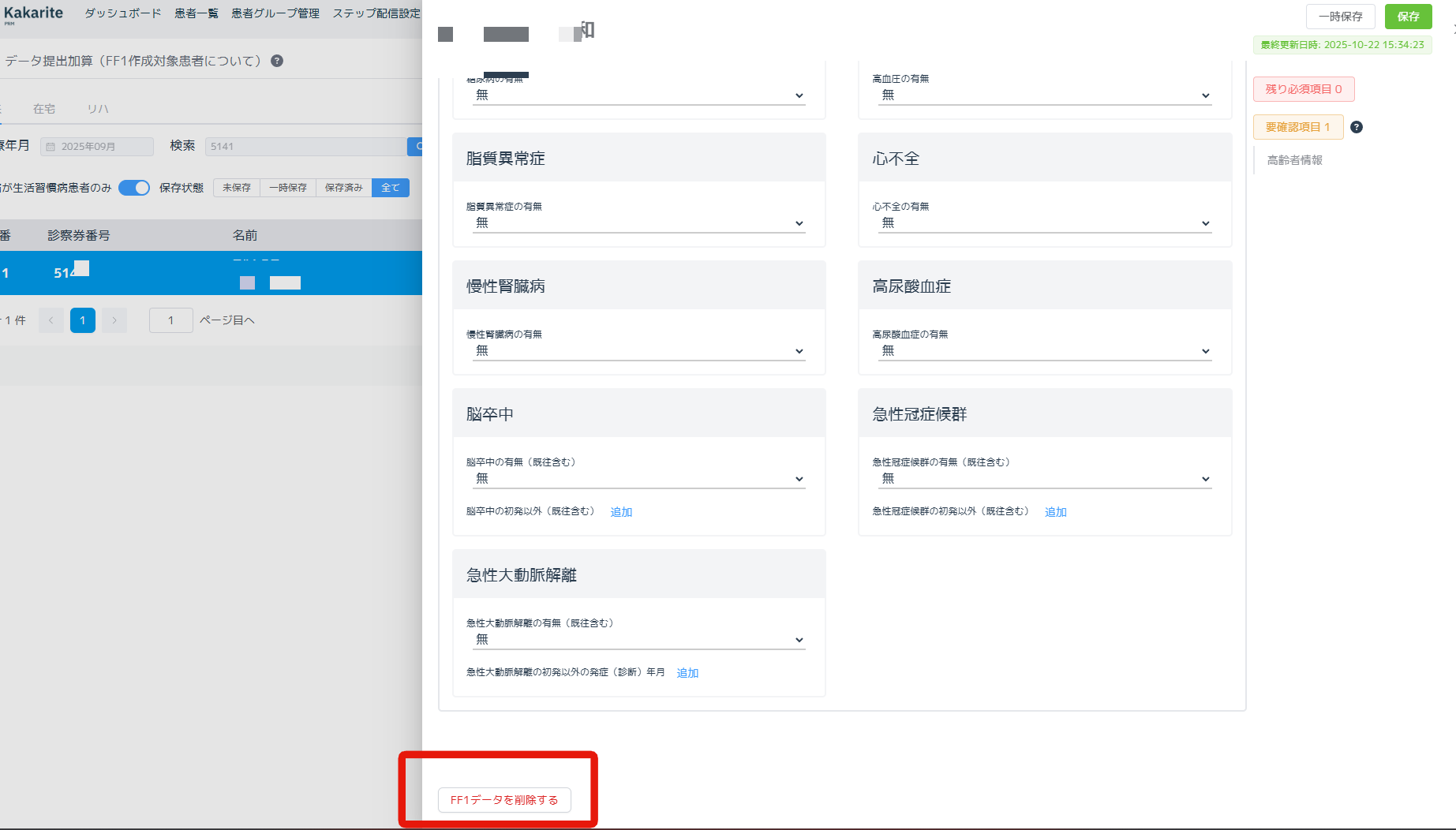

作成対象から除外したはずの患者のレコードがFF1に出力されます。どうやったら削除できますか?

FF1のレコードを作成・保存した後に、FF1作成対象者の患者グループから除外したために、FF1作成画面上からは非表示になっているがFF1レコードは残ったままの状態となっている可能性があります。(患者グループから除外しただけでは、FF1レコードは削除されません。)

以下の手順で対処する必要があります。

①患者一覧で該当患者を検索し、手動でFF1作成対象の患者グループに追加

この操作を行った後、外来様式1作成画面に戻り該当患者を検索すると、FF1作成対象一覧に表示されることが確認できます。

②保存済のFF1を削除する

該当患者のFF1入力画面を開き「FF1データを削除する」ボタンをクリックしてFF1レコードを削除

以上です。なお、この操作により、該当患者はFF1作成画面上に表示された状態となりますが、FF1は「保存」をしなければレコードとして出力されないので問題ありません。

血液検査結果や血圧は前月に入力した値を、翌月のFF1引継ぎ反映することはできますか

できません。血圧やLDLコレステロールなどの検査値につきましては、「自院の外来診療において当該月で最後に測定した時点での値を入力する」と定められております。

そのため、これらの項目は当該月の値を毎月ご入力いただく必要があり、過去の入力値を引き継ぐ仕様とはなっておりません。なお、測定を行っていない・値不明等の場合は、「999」などの不明値を入力することが認められています。

FF1出力したファイルに、外来様式1作成対象から除外したはずの患者のFF1レコードが残っている

該当患者のFF1を一度保存した後で、上記で紹介した「患者除外」の作業を行ったことで、保存済のFF1レコードが残ってしまっている可能性があります。除外された患者は、当該患者グループの「付与除外リスト」に入っているので、一度付与除外リストからその患者を削除することで、FF1作成画面に該当患者が表示されます。画面上に表示されたら、保存済のFF1を削除し、再度「患者除外」の作業を行ってください。※付与除外リストについてはこちらを参照

保存済のFF1を一括で未保存に戻すことはできますか?レセプトを削除すれば、未保存に戻りますか?

レセプトデータを削除しても未保存には戻りません。保存済みのFF1を削除することとなりますが、その場合、入力した値は消えて初期状態に戻ってしまいます。初期状態に戻っても差し支えなければ、弊社にてFF1一括削除を行いますので、サポートチームへご依頼ください。

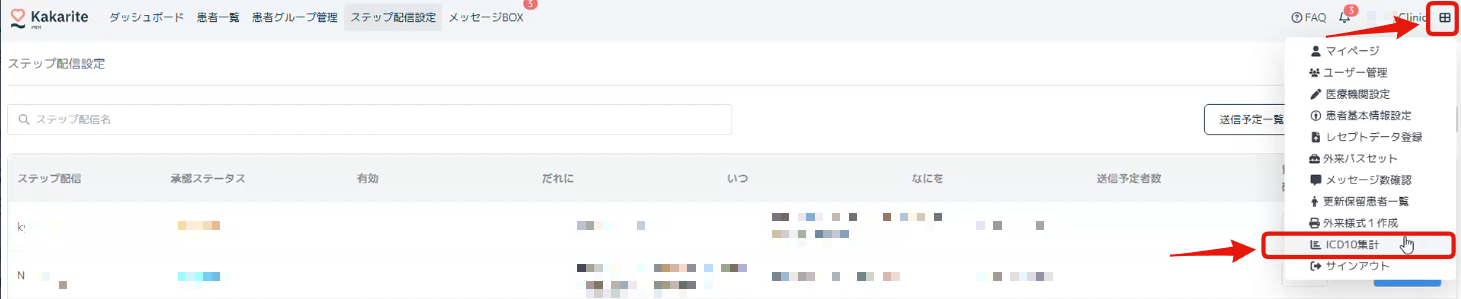

カカリテは以下の施設基準に対応した機能はありますか

(6)患者についての疾病統計には、ICD大分類程度以上の疾病分類がされていること。

(7)保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。

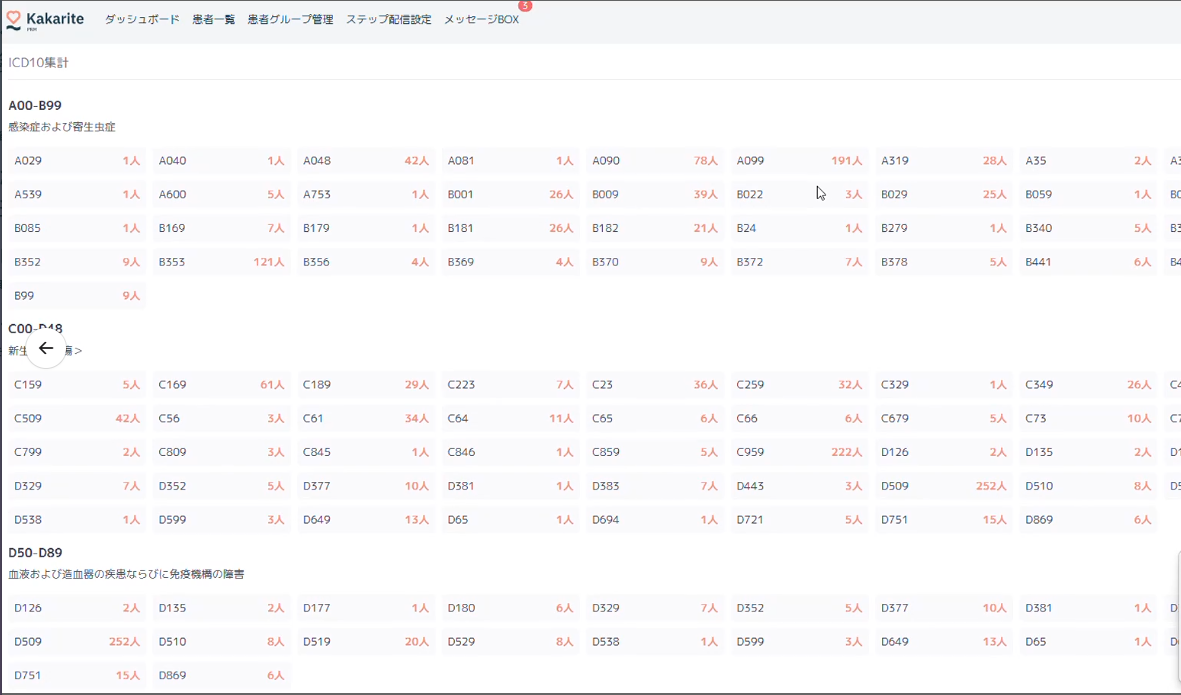

はい対応する機能を用意しています。右上メニューから「ICD10集計」クリックするとICD10コードの大分類(例:A00-B99、C00-D48など)ごとに、各コード別の患者数を一覧で確認できる画面に遷移します。

コードごとの患者数は「○人」として表示されます。

回答が見つかりませんでしたか?

サポートチーム kakarite-support@layered.inc までご連絡ください。